3好氧发酵处理产物特征及转化机理研究

3.1 好氧发酵处理产物特征分析

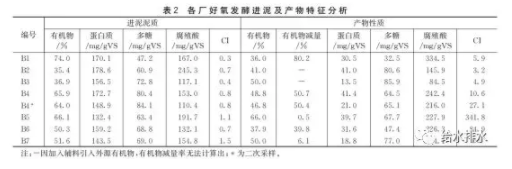

7座好氧发酵厂的进泥泥质和最终发酵产物的性质见表2。由表2可知,各厂的有机物降解率差异较大,这主要是由于好氧发酵过程加入大量辅料,如蘑菇渣、稻壳、木屑等,造成发酵产物的有机物含量高于进泥,也说明采用有机物降解率≥50%来衡量好氧发酵产物的稳定化是不合适的。从蛋白质的减量来看,好氧发酵过程蛋白质的减量明显高于厌氧消化,且产物中蛋白质的残余量也更低,产物中的蛋白质含量均低于50 mg/gVS;再看多糖的降解,由于辅料的主要成分是多糖(纤维素类物质),所以产物中多糖的减量不明显,甚至比进泥还高,这也是好氧发酵有机物降解率存在缺陷的根本原因所在。同样的,试验结果显示好氧发酵同样作为稳定化方式,不仅是有机物的降解过程,也是有机质的合成过程。除厂B2和B3外,好氧发酵后腐殖酸均有显著增加,且产物中的腐殖酸含量均高于200 mg/gVS。而厂B2和B3,因进泥有机物含量较低,低于40%,且添加了大量辅料以维持一定的碳氮比,发酵过程辅料释放有机物(以多糖的形式),导致发酵产物的有机物含量高于进泥,腐殖酸的相对含量也下降了。

3.2 产物转化机理解析

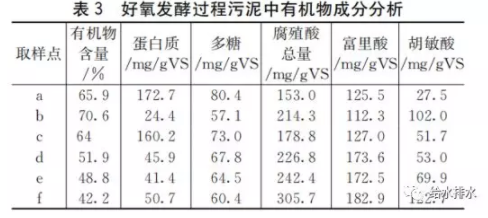

为分析好氧发酵产物的转化机理,以厂B4为例,其污泥处理工艺规模600 t/d,采用蘑菇渣作辅料,混合比例为回料∶原泥∶辅料=2∶1∶02,一次仓发酵14 d,二次仓发酵20 d,共计34 d(冬季),部分发酵产物再陈化1个月。表3为各采样点物料中蛋白质、多糖和腐殖酸含量的变化。分析可知,发酵过程蛋白质减量显著,多糖减量明显但不彻底,陈化产物中仍含有64.5 mg/gVS的多糖,这主要是由于辅料(蘑菇渣)的加入,引入的多糖(以纤维素为主)所致。从腐殖酸总量上来看,经过发酵和陈化后,腐殖酸增量28.0%。从腐殖酸组分上来看,原泥中的腐殖酸以富里酸为主(125.5 mg/gVS),经过与辅料和回料的调理后,混料的腐殖酸总量增加,这主要是辅料和回料中腐殖酸的贡献。经过一次发酵,蛋白质含量显著下降,富里酸含量显著增加,说明这一阶段是蛋白质的降解过程,也是富里酸的合成过程;经过二次发酵,蛋白质有略微地下降,富里酸几乎无增长,胡敏酸开始累积,说明二次发酵阶段是富里酸向胡敏酸的转化过程,即腐殖化过程;在后续长时间的陈化过程,胡敏酸大量累积,也证明好氧发酵需要足够长的时间来保证发酵效果。胡敏酸作为非水溶性的大分子腐殖酸,比富里酸的化学稳定性更好,在土壤中不易扩散和迁移,对土壤的保水保肥具有重要意义。

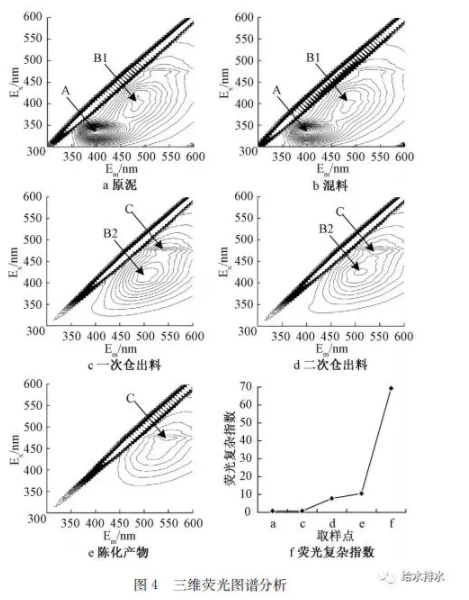

同样,采用荧光光谱法分析厂B4在好氧发酵过程物质的降解与合成机理,测定得到的光谱图见图4。

与标准物质的图谱比对可得各荧光峰所代表的物质,并结合化学分析可知:

(1)污泥经过一次发酵后,类蛋白荧光峰(峰A)消失,腐殖化中间产物的荧光峰发生偏移(B1→B2),说明在一次发酵过程,类蛋白物质被降解,并转化为腐殖化中间产物(富里酸)。

(2)二次发酵后,富里酸(峰B2)含量减少,胡敏酸(峰C)含量增加,说明二次发酵是有机物腐殖化的过程,但产物中仍有大量中间产物(峰B2),说明

在有限的发酵时间内,腐殖化程度尚不完全。

(3)在陈化过程,胡敏酸含量显著增加,可见陈化过程促进了富里酸向胡敏酸的转化,促进了有机物的腐殖化。经过长时间的陈化后,仅剩下类胡敏酸荧光峰(见图4e),说明好氧发酵产物经过一段时间的陈化,对进一步加强腐殖化过程是非常有必要的。

从各个厂的CI指数来看(见表2),除厂B2和B3外,其余各厂的CI指数均在5.0以上。由于多糖不具有荧光特性,而CI指数耦合了蛋白质和腐殖酸的相对含量,因此该指数的使用可避免外加碳源而导致降解率不准确的问题,从而准确、有效地判断发酵产物的稳定化水平。

为分析好氧发酵过程CI指数的变化规律,以厂B4为例,测定各采样点的CI指数如图4f。分析可知,经过两次发酵后,CI指数显著增加(CI=10.6),陈化后,CI指数激增至69.3。由此可见,无论是厌氧消化,还是好氧发酵,这一指数综合反映了物质的降解与合成,可用于污泥处理产物稳定化程度的判定。

4污泥稳定化过程物质转化机理揭示

总结厌氧消化和好氧发酵过程物质转化过程,引用土壤学普遍认同的腐殖酸多酚合成理论来解释污泥稳定化过程有机质合成的过程机理,用传统的厌氧两阶段理论和好氧三羧酸循环理论解释有机物的降解过程。如图5所示,在一定的条件下(有氧、无氧、适宜温度等),污泥中的有机物(游离的碳水化合物)以及细菌细胞裂解释放到胞外的有机物(蛋白质、多糖等)在微生物和氧化酶的作用下,一部分有机物经过好氧的三羧酸循环或厌氧的两阶段(水解酸化和产甲烷),逐步分解为小分子有机物(丙酮酸、氨基酸等),再进一步转化为CO2、H2O、NH3(或NH+4)、CH4等无机小分子物质;另一部分有机物先转化为小分子有机物,如多酚、醌类(丙酮酸的前驱物)、氨基化合物等,再在微生物和酶的作用下,与含氮化合物聚合成富里酸,这一过程主要发生在厌氧消化的热水解阶段和好氧发酵的一次发酵阶段;接着,生成的富里酸进一步聚合,并逐步生成胡敏酸,胡敏酸进一步聚合形成腐黑物;这一过程主要发生在厌氧消化的消化阶段和好氧发酵的二次发酵和陈化阶段。至此,完成了有机物的降解与腐殖酸类物质的合成。其中,有机物的降解过程相对较快,腐殖酸的合成过程相对缓慢,特别是经过长时间的陈化过程,胡敏酸和腐黑物才缓慢形成。